【R6】札幌工業高校土木科3年生「課題研究」の教育支援 Part-1

当社では、北海道札幌工業高等学校土木科3年生の授業「課題研究」の教育支援を行っています。

本ブログでは、どのような活動を行っているのか紹介します。

そもそも「課題研究」とは?

目標

工業に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。

文部科学省 高等学校学習指導要領(平成11年3月告示、14年5月、15年4月、15年12月一部改正)

生徒が目標を立て、主体的に課題や問題の解決を行う授業です。

今年の課題研究

今年の課題研究は生徒4人で行うこととなりました。

第1回-課題(テーマ)設定

琴似発寒川を上流から下流まで確認

課題(テーマ)設定のために、琴似発寒川の上流から下流まで、川の様子を川底や流れに着目して確認しました。

堰堤を確認

中流域を確認

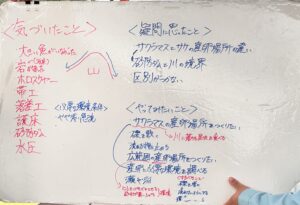

テーマを考える

下流まで確認後、どのようなテーマで進めていくかを考えました。

生徒4人で実際に川を見て、サクラマスの産卵環境に着目。

土砂がないことでサクラマスが産卵できないのでは?と考え、今年の課題研究は、

「サクラマスの産卵場所を作りたい」

となりました。

サクラマスの産卵環境を創出するため、どのような環境が良いのかを少し調べてこの日は終了。

第2回-サクラマスの産卵環境を知る

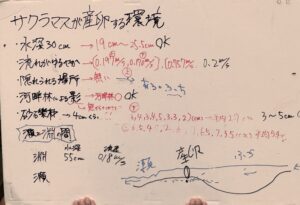

サクラマスが産卵しやすい環境としにくい環境

「サクラマスの産卵環境を作りたい」とテーマを設定しましたが、ではどのような場所に産卵するのでしょうか。

過年度「サクラマスの産卵が確認された箇所」と「サクラマスの産卵が確認されていない場所」の水深、流速、河床材料を調査しました。

予想

サクラマスがどのような条件で産卵するのか、調査の前に予想してみました。

過年度「サクラマスの産卵が確認された箇所」の調査

はじめに、過年度「サクラマスの産卵が確認された箇所」の調査です。

水深の調査

流速の調査

河床材料の調査

過年度「サクラマスの産卵が確認された箇所」の河床の状況

「サクラマスの産卵が確認された箇所」では、自分の手を尾鰭に見立てて、サクラマスがどのように産卵するのかを試していました。

過年度「サクラマスの産卵が確認されていない箇所」の調査

続いて、過年度「サクラマスの産卵が確認されていない箇所」も同様に調査を行いました。

過年度「サクラマスの産卵が確認されていない箇所」の調査風景

過年度「サクラマスの産卵が確認されていない箇所」の河床の状況

調査の結果

サクラマスの産卵環境を調査し、産卵しやすい条件を整理しました。

ここまでで2回目は終了です。

次回第3回は、産卵環境を創出する位置と現況の調査です。

続きは、「札幌工業高校土木科3年生「課題研究」の教育支援 Part-2」をご覧ください。

Part-2はこちら>>>【R6】札幌工業高校土木科3年生「課題研究」の教育支援 Part-2

ではまた~

趣味は、車、ドライブ、釣り、料理、その他諸々!

多趣味な自由人!