【R6】札幌工業高校土木科3年生「課題研究」の教育支援 Part-2

当社では、北海道札幌工業高等学校土木科3年生の授業「課題研究」の教育支援を行っています。

本ブログでは、どのような活動を行っているのか紹介します。

※この記事はPart-2です。

Part-1はこちら>>>「【R6】札幌工業高校土木科3年生「課題研究」の教育支援Part-1」

前回(第2回)の課題研究でサクラマスの産卵に適した環境を確認した生徒4人。

今回からいよいよ産卵環境の創出に向けた準備が始まります。

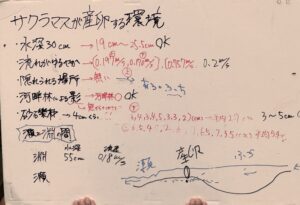

前回(2回目)の課題研究で調査したサクラマスの産卵に適した環境

第3回-計画位置の設定と計画箇所の測量

どのような「モノ」を作るのかを考える

今年度の目標は、「サクラマスの産卵環境を作りたい」ということで、現在サクラマスの産卵が確認されていない岩盤河床に産卵環境を創出できないかと考えました。

これまでの調査でサクラマスの産卵には土砂が必要だとわかりましたが、岩盤の上にただ土砂を敷設しても出水時に流出してしまうことから、前回の課題研究の後にどのような「モノ」を作ることで土砂を抑えることができるかを考えてきてもらいました。

そこで、生徒が考えてきた方法は、

| 案①下流方向に斜めにに大きな石を置いて、その下流に土砂を敷設する案

案②岩盤を穿孔し、そこに棒を挿入してその上流に大きな石を置き、下流に土砂を敷設する案 案③大きな石を川に対して垂直に並べてその上流に土砂を敷設する案 |

以上、3案を考えてきてくれました。

この3案でどの案が良いか考えました。

その結果、大掛かりな施工にならずかつ、瀬と淵を形成しやすくするため、

③「大きな石を川に対して垂直に並べてその上流に土砂を敷設する方法」

を採用し、計画することになりました。

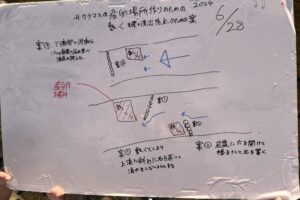

設置位置の検討

「大きな石を川に対して垂直に並べてその上流に土砂を敷設する方法」をどの位置で行うのかを検討しました。

そこで、川を見てみると、粗石付きの帯工を発見。

この帯工の粗石と粗石の間に石を咬ませることで、より強固に石を固定することができるのではないかと考えました。

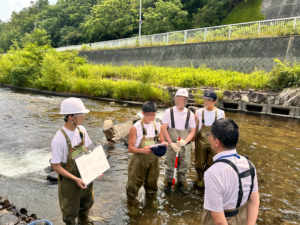

石を咬ませることができるか検証中

その結果、土砂を抑えることが出来そうだったことから、この方法で行うこととしました。

また、この帯工の左岸側は少し土砂が溜まっていましたが、大きな石があり、土砂は締まっていたため、大きな石を除去し、河床をほぐして産卵がしやす環境をもう1箇所作ることとしました。

設置範囲の検討

設置位置が決まったため、今度は設置範囲を検討しました。

サクラマスが産卵にどの程度の範囲、土砂の厚さが必要か、また、施工時間が限られていることから、必要な土砂の量から運搬に係る時間等を実際にやってみて、限られた施工時間でサクラマスが産卵する環境を作れるかを考えました。

石を移動させる時間を実際に移動させて考え中

検討の結果、

①右岸側は、長さ1m、幅2mの範囲に厚さ0.08mの土砂を敷設し、直下流帯工に石を設置。

②左岸側は、長さ2.6m、幅2.6m深さ0.3mの範囲で土砂をほぐし、巨石の除去。

を行うこととしました。

測量

今までは、「とりあえずこうしよう」で決めていましたが、施工するためには設計図面が必要です。

そのために、現況を把握できるよう、測量を行いました。

縦断測量の様子

測量結果は後日学校で図面を描いてもらいました。

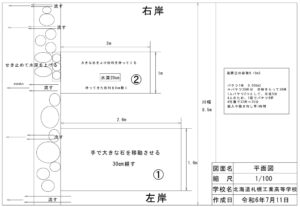

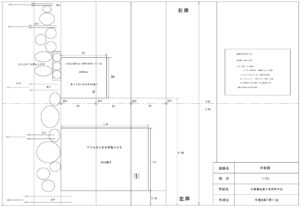

平面図

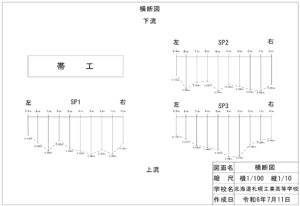

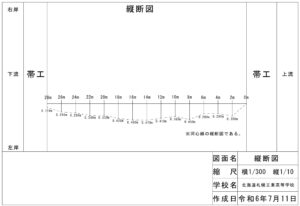

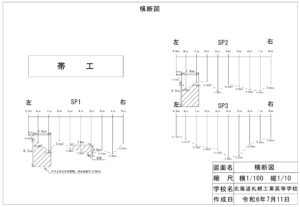

横断図

縦断図

第4回-河川管理者へ施工内容の説明と施工計画

第4回では、河川管理者の札幌建設管理部の職員の方と札幌市豊平川さけ科学館の職員の方が参加していただけました。

河川管理者に計画内容等の説明

まずは、テーマを「サクラマスの産卵環境を作りたい」にした経緯と計画の内容を札幌建設管理部の職員の方と札幌市豊平川さけ科学館の職員の方に説明しました。

河川管理者への説明

計画範囲の修正

札幌市豊平川さけ科学館の職員の方に助言をいただき、右岸側計画範囲を当初長さ1m、幅2mを長さ2m、幅1mに変更をしました。

札幌市豊平川さけ科学館の職員の方より指導を受ける。

修正後の平面図

修正後の横断図

数量計算と施工計画

土砂の量を算出し、実際に土砂の運搬を行い、施工時間を考慮し、工程を作成し施工計画を立案しました。

その施工計画の内容を河川管理者へ説明しました。

| 施工計画の内容

【右岸側】 土砂運搬(30分)→敷均し(30分)→休憩(10分)→敷均し(50分) 【左岸側】 巨石の除去(15分)→敷均し(30分) |

第4回はこれで終了です。次回第5回は、いよいよ施工です。

続きは、「札幌工業高校土木科3年生「課題研究」の教育支援 Part-3」をご覧ください(作成中)。

ではまた~

趣味は、車、ドライブ、釣り、料理、その他諸々!

多趣味な自由人!